《隆中对》的史书出处及内容概述

一、《隆中对》的史书出处

《隆中对》出自西晋史学家陈寿所著的《三国志·蜀书·诸葛亮传》。

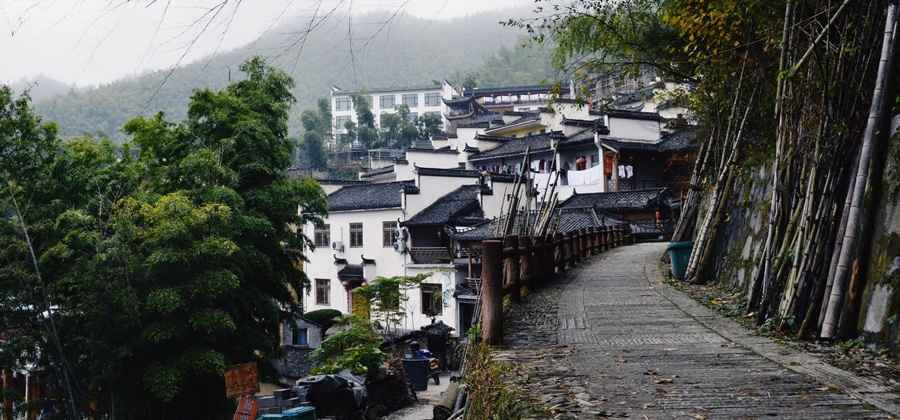

该篇是诸葛亮与刘备在隆中(今湖北襄阳)会面时的战略对话记录,因发生地为”隆中”且以”对策”形式呈现,故称《隆中对》。《三国志》作为”二十四史”之一,是研究三国历史的核心正史文献,其记载具有权威性。

二、《隆中对》核心内容

1. 天下形势分析

诸葛亮提出”三分天下“的战略预判:

– 曹操优势:”已拥百万之众,挟天子而令诸侯”(不可直接对抗)

– 孙权基础:”据有江东,已历三世,国险而民附”(可作为盟友)

– 荆州机遇:”此用武之国,而其主不能守”(建议刘备夺取)

2. 战略实施路径

分步骤提出”跨有荆益”的扩张策略:

1. 先取荆州作为立足点

2. 再取益州(四川)建立根据地

3. 最终”待天下有变”时两路北伐:

– 荆州军向宛洛(中原)

– 益州军出秦川(关中)

3. 政治纲领构建

强调”内修政理“的重要性,提出:

– “西和诸戎,南抚夷越”的民族政策

– “外结好孙权”的联盟策略

– “复兴汉室”的政治口号

三、历史印证案例

案例1:赤壁之战后的战略执行

– 公元208年赤壁之战后,刘备按《隆中对》规划:

– 夺取荆州南部四郡(武陵、长沙、桂阳、零陵)

– 借南郡(”借荆州”事件)

– 公元214年入蜀夺取益州,实现”跨有荆益”的初步目标

案例2:战略偏差导致失败

– 关羽失荆州(219年):违背”外结好孙权”策略,与东吴交恶

– 夷陵之战(221年):刘备为报关羽之仇伐吴,破坏联吴抗曹根本战略,导致蜀汉由盛转衰

四、历史评价

清代史学家王夫之评价:”豫州(刘备)当日之仅以孤军振起,克启疆宇者,隆中之策定之也“,指出该战略奠定了蜀汉立国基础。现代学者田余庆则认为,该方案存在”两路北伐的地理割裂问题“,为后来关羽失荆州埋下隐患。

(注:文中标红部分为《隆中对》的核心战略思想及关键历史节点)